FIT工学部 研究室最前線 生命環境化学科 奥田研究室

ズークレア属細菌の研究

様々な微生物の制御や利用に関する研究に取り組む。

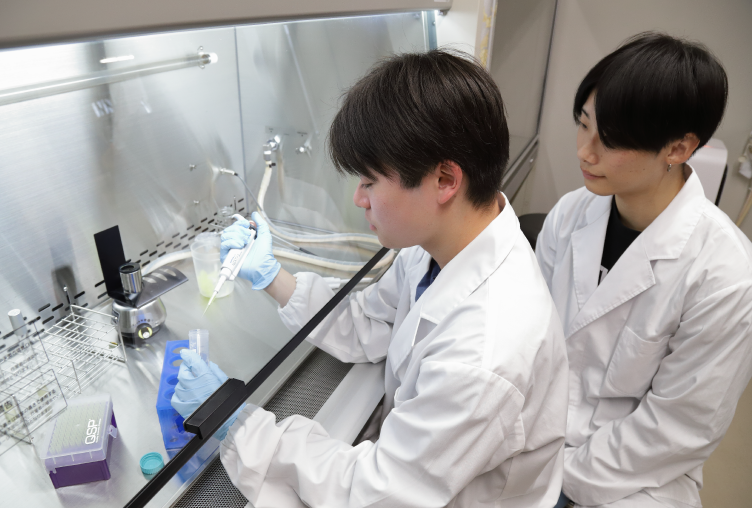

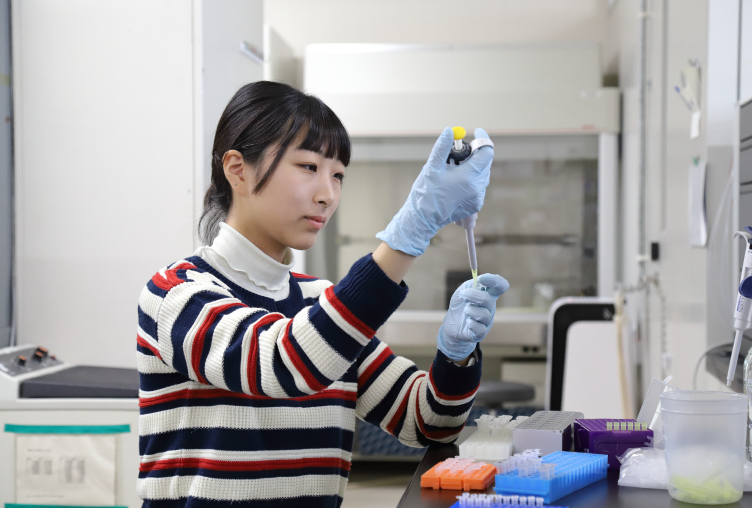

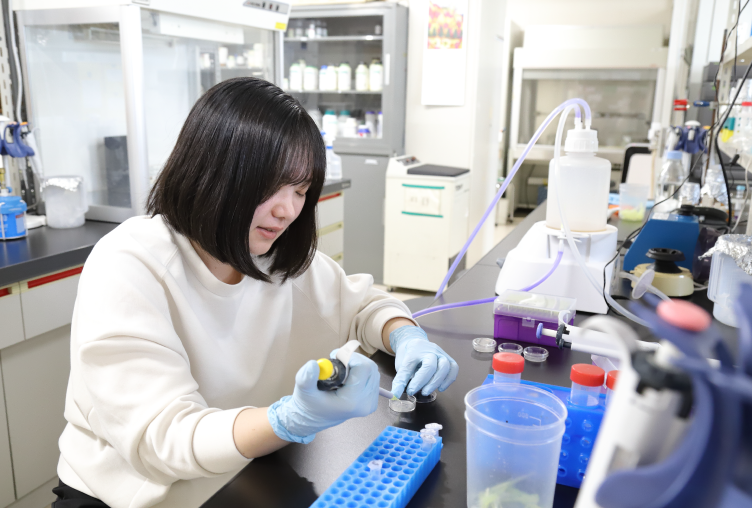

奥田研究室では病気に関わるものから環境中に生息するものまで、多様な微生物を対象に、その制御や利用に関する研究を行っています。そのなかでも私は、活性汚泥を利用した水処理において重要な役割を持つ「ズーグレア属細菌」についての研究に取り組んでいます。ズーグレア属細菌は、活性汚泥中でフロックと呼ばれる集合体(バイオフィルムの一種)を形成しますが、フロックを形成するメカニズムはまだ不明な点が多く、それを明らかにするための研究を進めています。

奥田研究室は、福工大では2024年で2年目を迎えた新しい研究室です。私の研究も1期生の先輩の研究を引き継いだもので、現在、成分の異なる4種類の培地を用い、どの培地がフロック形成に効果的か、様々な培地条件を検討しています。

INTERVIEW

幅広い分野を学ぶことで視野を広げられるメリットを確信。

私が、福工大工学部の生命環境化学科へ入学したのは、高校時代に「化学」を専攻していたからです。化学分野の授業は「実験」が多く、実験そのものに楽しさややりがいを感じていたこともあって、ぜひとも化学分野を学べる大学に進学したいと思っていたことが、福工大工学部の生命環境化学科の選択につながりました。

また生命環境化学科が、化学だけを専門的に学ぶのではなく、生物、環境、物質、食品などの多岐にわたる分野を学べるということにもとても惹きつけられました。興味のある様々な分野の科目を学ぶことで自身の視野が広がり、さらには進路の選択肢も増えると考えたことが、学科選択の後押しになりました。生物系の研究に興味を持ったことから奥田研究室を志望。

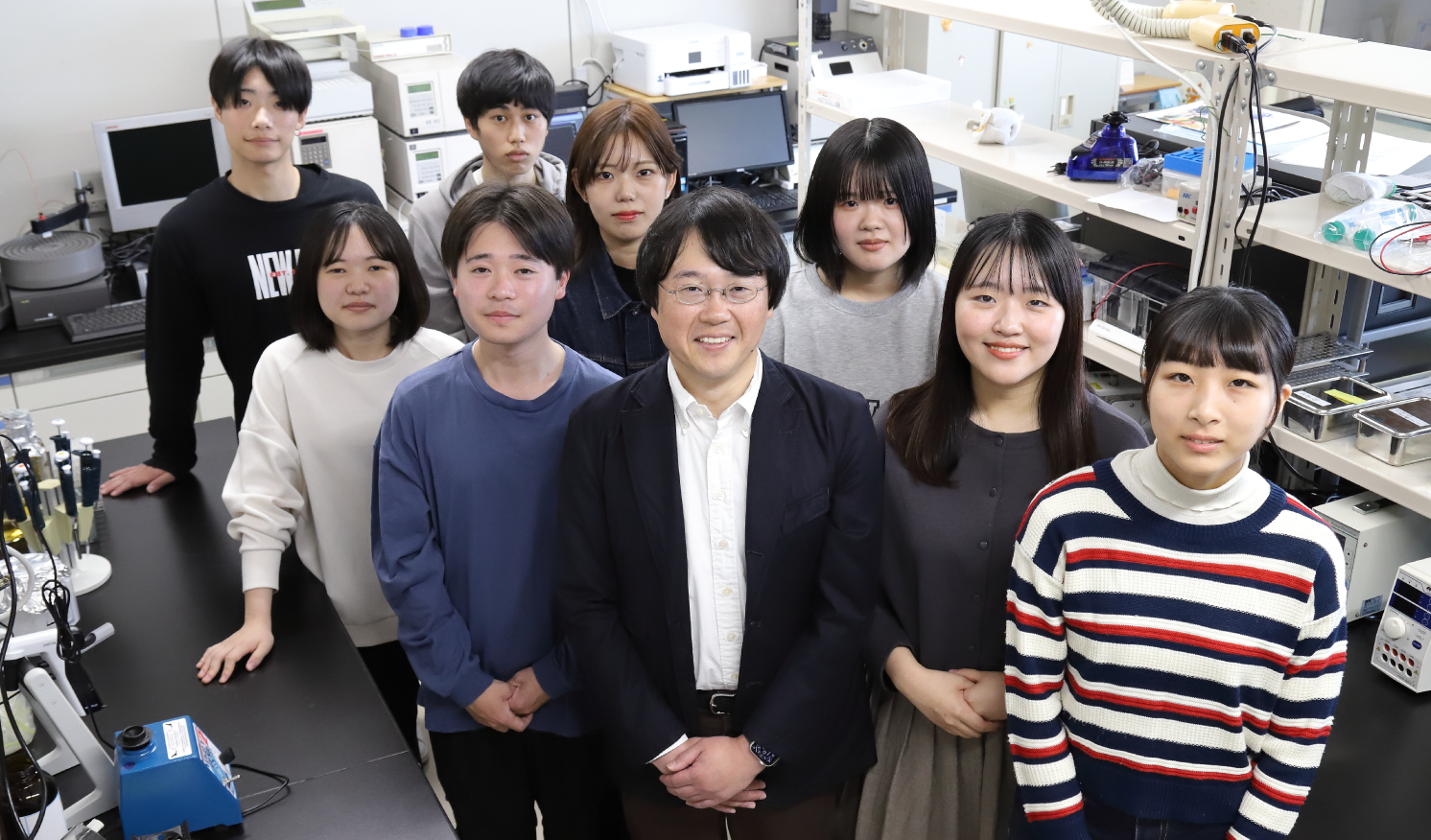

奥田研究室を志望したのは、生物系の研究に興味があり、医療や環境に関わる微生物の研究を行っていることに魅力を感じたからです。3年次に行われた奥田先生による研究室紹介で、研究のやりがいを確信。また研究室訪問で、先輩方が熱心に研究する姿を見たり、先輩から直接研究に関する話を伺ったりしたことで奥田研究室への思いがさらに膨らみました。研究室の和やかな雰囲気も、私に合っていました。現在、研究室には4年生8人が所属しており、みんなで協力して楽しく研究に取り組んでいます。

なお、担当の奥田先生はとてもソフトな人柄で、卒業研究をはじめ就活のアドバイスなどを学生一人一人に対して、丁寧に、また熱心に指導してくださいます。就活中の学生に対しては、各人の個性や関心に応じた企業情報なども随時提供してくださいました。

試行錯誤しながら良い実験結果を得られた際の達成感は格別。

研究のやりがいを実感できるのは、適切な実験結果を得られたときです。様々な培養条件を検討しながらフロック形成を確認する実験では、良い結果が出ず、失敗することもあります。しかし、先生との話し合いで改善点を見つけたり、自身で他の実験方法を考えたりして再度実験に取り組み、より良い結果を得られたときの達成感は格別です。

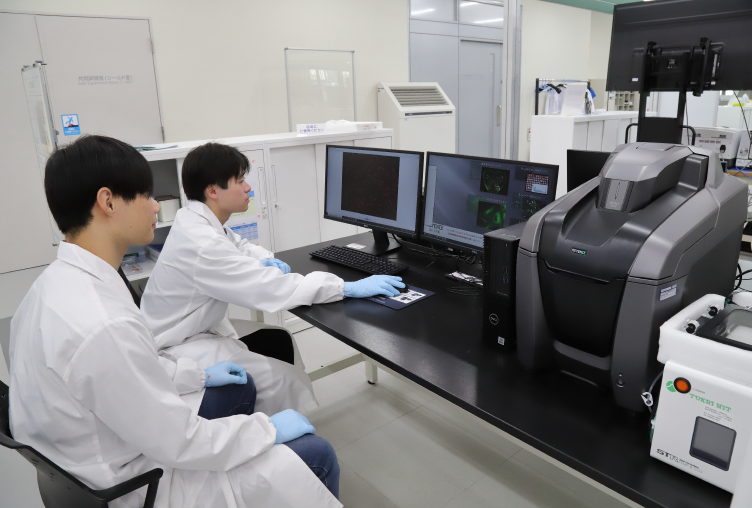

研究では初めて扱う実験機器も多かったのですが、先生から直接指導を受けながらも実験を着実に進められたこと、さらに自分たちで主体性を持って実験を行うことができたことにも喜びを感じています。

研究室ではゼミも開催されており、実験で得られたデータに関する報告や研究に関する英語論文の紹介などを行う機会があります。こうした活動によって、実験結果や資料をまとめて言語化する力、プレゼンテーション能力なども向上しました。

粉体加工機器メーカーで、粉体の製造、加工、分析に携わりたい。

今後は、まだ試していない培養条件を検討しつつ、データの正確性を確かめながら実験を進め、フロック形成のメカニズムの解明につなげていきたいと考えています。卒業後は、内定をいただいている粉体加工機器の開発などを行っている企業に就職し、身の回りのモノや食品の製造に利用される粉体の製造や加工、分析など幅広く携わっていきたいと思っています。

生命環境化学科では1・2年次に、高校で学んだ内容を含む多様な基礎的科目を履修します。もちろん高校で習っていない内容も基礎から学ぶことができ、知識を深められます。また、広い分野を学ぶことによって新たな発見があり、視野を広げることも可能です。福工大工学部の先生は、学生に対して熱心に指導してくださる方ばかりです。様々な研究室があり、実験設備も整っています。工学部、あるいは生命環境化学科で、自分が学びたいことや研究したいことがきっと見つかるはずです。ぜひ、オープンキャンパスなどに参加して、素晴らしい学習環境を体感してみてください。